時は1240年、日本。

緑豊かな山々、澄んだ川、

そして美しい田園風景が広がる京の都。

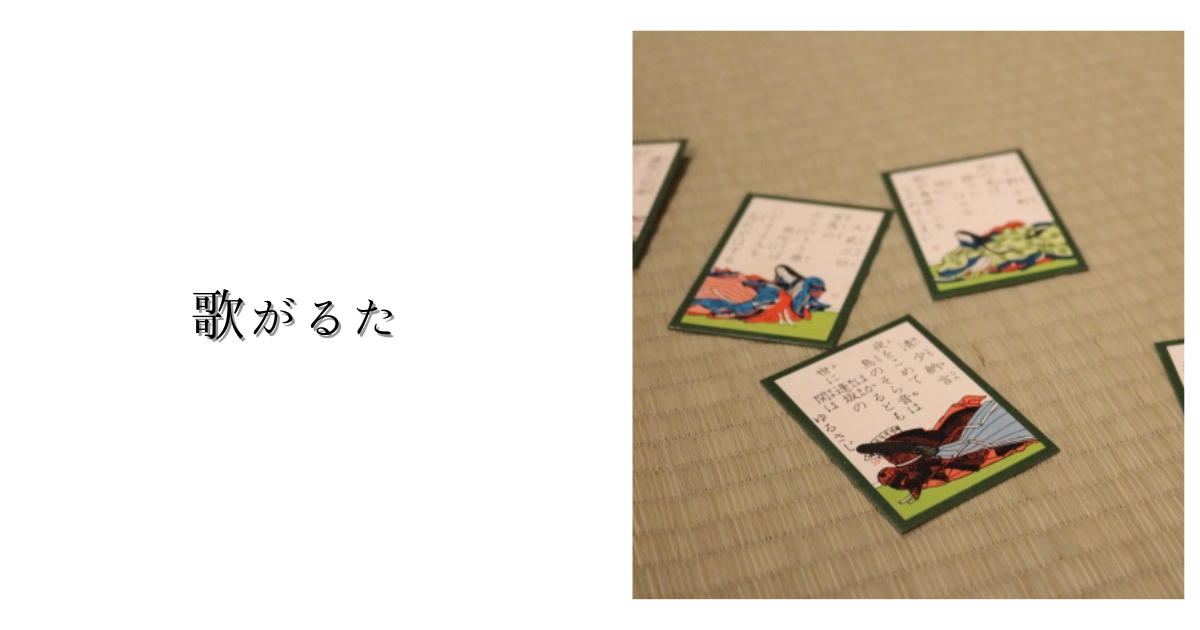

この平和な町には、歌がるたと呼ばれる

歌集を集めたかるたで遊ぶ人たちが多くいた。

ある日、幼い少女は、町外れにある古い神社を訪れた。

神社の境内には、大きな桜の木が一本だけ立っていた。

少女は、その桜の木の下で歌がるたを広げ、

静かに歌を読み始めた。

少女の歌声に誘われて、ひとりの少年が神社にやってきた。

少年も歌がるたが大好きで、いつも一人で練習していた。

少女と少年は、すぐに意気投合し、

歌がるたで勝負することにした。

「ねぇ!おじいさん!今から歌がるたやるの!」

少女は神社の和尚さんに手伝ってもらうよう頼んだ。

勝負が始まり和尚さんは、熱心に歌を詠む。

二人は歌に込められた情景を想像しながら集中する。

少女は、美しい自然を歌った歌を得意とし、

少年は、恋の歌や歴史上の出来事を歌った歌を得意としていた。

歌は、二つの魂を結びつけ、友情を深めていく。

日が暮れる頃、勝負はつきました。

どちらが勝ったのかは、本人たち以外、

誰にもわかりません。

しかし、二人は笑顔で手を握り合い、

「ありがとう。楽しかった!」と

歌かるたの良さを分かち合った。

その夜、少女と少年は、それぞれの家で

歌かるたの思い出を語った。

今日の出会い。今日の出来事。

その話をする様は、喜びでいっぱいだった。

同時に二人は、歌を通して、

文化の美しさや奥深さに触れたことを実感していた。

そして、これからも歌がるたを通して、

友情を育んでいくことを誓った二人は、

翌朝、再び神社を訪れた。

二人は、歌かるたを広げ、

新しい歌を詠み始めた。

歌声は、澄んだ朝の空に響き渡り、

町全体に幸せを届ける声に感じた。

そう和尚さんは話す。

平和な京の町には、

歌かるたの歌声が絶えることなく、いつまでも続く。

「歌がるた」

やがて人は、それを「百人一首」と呼び、

人々の心を紡ぐ力を持つ、

日本の宝物となるのでしょう。